《어둠이 당신을 밀어낼지라도》

Even If Darkness Pushes You Away

2024. 8. 8. – 9. 1.

Bupyeong Arts Center (Incheon, Rep. Korea)

Host / Organizer

Incheon Metropolitan City

Bupyeong-gu Cultural Foundation

평문

「내면의 샘에서 발원한 경이의 형식 :

김현호 작가의 회화 세계」

이진명, 미술비평ㆍ철학박사

“시언지(詩言志)”라는 말이 있다. “시(詩)는 마음속 뜻을 표현하는 것이고 가(歌)는 말로 노래 부르는 것이다.”[1]라는 뜻으로 동아시아에서 가장 오래된 경전인 『서경(書經)』의 「순전(舜典)」에 나온다. 순임금의 가르침이다. 시(詩)는 비단 시가나 노랫말에 국한된 것이 아니다. 모든 예술을 칭한다. 따라서 예술은 마음속 뜻을 표현한 것이다. 회화는 형상 예술이지만, 뜻을 체현해야 진정한 형상을 발휘할 수 있다. 회화는 크게 형식 물음과 내용 체현으로 이루어진다. 형식 물음은 전대(前代, precedence)와의 대화를 통해 이루어진다. 회화는 작가가 그리고 싶은 대상에 단순히 감화하여 희로애락을 표현하는 것이 아니다. 회화는 역사와의 대화이며, 역사의 지평을 재구성하려는 혼신의 노고에서 태어난다. 역사는 단순하게 선적으로 흐르지만은 않는다. 역사는 나선형처럼 역동적으로 펼쳐진다. 역동성 속에 개체의 헌신이 스며있다. 둘째, 내용 체현의 문제가 있다. 작가가 세계를 바라보는 방법(the way of seeing the world)이 작품에 체현되는데, 이를 흔히 세계관이라 한다. 작가가 세계를 바라보는 방법은 통상 우리가 바라보는 방법과 다르다. 작가는 (예술이라는 가상적 세계에) 몰입하는 존재이며, 일상의 수평적 시공을 초월하기 때문이다. 작가는 통상 수직적 존재이다. 자기에게 주어진 시공 속에서 초월의 세계를 산생(産生)하기 때문이다. 역사와의 대화를 통해 얻은 형식 물음과 작가의 세계관을 배태한 내용 체현을 총괄하여 뜻[志]이라 한다. 따라서 우리는 “예언지(藝言志)” 내지 “화언지(畵言志)”라는 신생어를 도출할 수 있다. 모든 그림이 뜻을 배태하지는 않는다. 반대로 뜻을 지닌 회화만이 진정한 회화이다.

우리가 주목해야 하는 예술가, 즉 작가로 두 가지 유형을 들 수 있다. 하나는 유명한 작가이다. 또 하나는 좋은 작가이다. 유명하다고 좋은 작가는 아니며, 좋은 작가라고 해도 유명하지는 않다. 다만, 좋은 작가는 언젠가 인정받고 평가받게 마련이다. 뜻을 지녔기 때문이다. 우리는 지금 김현호 작가와 만난다. 나는 단언컨대 김현호 작가가 좋은 작가라고 믿는다. 첫째, 형식 물음에서 작가는 역사와 진지하게 마주하여 자기 형식을 구축했기 때문이다. 둘째, 그 세계관이 지닌 신선하면서도 깊이 있는 심성(心性)의 체현 때문이다.

김현호 작가는 가장 동시대적이며 진보적 회화 스타일을 구축했다. 그러나 과거 선인과 나눈 무수한 대화와 질문의 토대에서 시간의 누적을 통해 이루어진 결과이다. 곽희(郭熙, 960-1126)ㆍ이성(李成, 919-c. 967)ㆍ미불(米芾, 1051-1107)ㆍ예찬(倪瓚, 1301-1374)ㆍ석도(石濤, 1642-1707)ㆍ정선(鄭敾, 1676-1759)과 같은 동아시아의 선인들은 물론, 프리드리히((Caspar David Friedrich, 1774-1840)ㆍ세잔(Paul Cézanne, 1839-1906)ㆍ마티스(Henri Matisse, 1869-1954)ㆍ뉴먼(Barnett Newman, 1905-1970)ㆍ마틴(Agnes Martin, 1912-2004) 등 현대회화 거장과 함께 나눈 형식 물음이 전제되어 있다. 곽희나 이성, 미불이나 정선은 어째서 산을 그렸을까? 어째서 물을 그렸을까? 그렇다면 이러한 옛 형식과 정신을 현대적으로 재구성하여 산을 그린 김현호는 이들과 어떠한 정신을 공유하는가? 동시에 김현호 작가는 서구의 분석적 모더니티 정신을 함께 누리고 있다. 주지하다시피 창신(創新), 즉 새로움의 창출은 옛사람을 본받아 이루어진다고 했다. 작가는 동아시아의 옛 정신과 모더니티 정신을 구유한다. 작가 스타일의 위대성은 여기에 있다.

동아시아 사람들이 산이나 물, 섬을 그린 것은 어째서일까? 같은 시기 서구에서는 왕ㆍ귀족ㆍ성직자ㆍ성서 이야기ㆍ신화만을 그렸다. 동아시아 사람들도 <낙신부도(洛神賦圖)>와 같은 문학적 서사를 자주 그렸지만, 동아시아 사람들에게 산수화야말로 핵심 장르였다. 동아시아 사람들에게 산과 물은 비덕(比德)의 대상이었다. 비덕이란 산과 물을 빗대어 사람이 가야 할 도리와 덕성을 은유와 상징으로 나타내는 예술 태도를 가리킨다. 우리는 공자가 “지혜로운 사람은 물을 좋아하며, 어진 사람은 산을 좋아한다. 지혜로운 사람은 움직이며 어진 사람은 고요하다.”[2]라고 말했던 취지를 기억해야 한다. 우리에게 산수는 인생의 이상에 대한 상징이며, 가야 할 지향점이었다. 미와 덕, 미와 선, 미와 진실이 어긋나지 않고 일치되어야 하는 경계였다.

한편, 프리드리히에게 산의 의미는 숭고(sublime)였다. 세잔에게 산은 다시점의 가능성이었다. 마티스에게 자연은 무한히 자유로운 편집의 대상이었다. 뉴먼이나 마틴에게 세계는 다시 숭고한 신비로 다가왔다. 모더니티를 한마디로 정의하라면 신성의 세속화(secularization of divinity)라고 할 수 있다. 신성이 세속화한 모더니티의 정신에 숭고나 신비라는 술어가 붙는다면 곧바로 형용모순에 빠지게 된다. 그럼에도 이들은 모더니티에 숭고와 신비의 술어를 연결 지어 완결했다. 은유라는 자기 참조(self-reference)를 성공적으로 구사했기에 가능했다.

김현호 개인전《어둠이 당신을 밀어낼지라도》는 이러한 배경을 지니고 있다. 작가는 수 세기 이전에 살았던 각 시대의 선인과 대화하며 형식 역사의 장대한 흐름을 인식했고, 회화 작업이 단순히 형식이나 스타일을 구축하여 나의 엠블럼을 세상에 제시하는 것이 아니라는 사실을 인식했다. 작가는 미술의 역사에 새로운 선로를 연장하는 것에 의미가 있다고 생각했다. 우리 인식구조에 전래하는 비덕의 미의식과 모더니티, 즉 순수하기에 은유를 통해 해석해야 얻어지는 경계, 이 둘을 어떻게 융합할지가 작가의 뜻이자 지향성이었다.

작가는 밝음에서 어둠의 세계로 나갔다. 이는 서구에서 말하는 선악이나 명암의 이원론적 세계가 아니다. 우리는 현(玄)의 세계를 알거니와 현덕(玄德)의 이름을 알고 있다. 작가는 현대문명의 문제가 생(生)에의 지나친 집착에 있다고 보았다. 반대로 현(玄)의 저편에 있는 죽음이나 어둠은 부정적으로 생각하거나 심지어 트라우마를 겪는다. TVㆍ컴퓨터 모니터ㆍ디지털 가상은 빛의 세계이다. 삶을 강조한다. 미녀ㆍ글래머ㆍ성형ㆍ다이어트ㆍ젊음은 우대받고 아름다운 존재로서 찬양된다. 반대로 노인의 지혜, 절약의 미덕, 쇠약은 지탄받는다. 그러나 옛사람들은 삶과 죽음을 동시에 존중했다. 우리는 살아가는 동시에 죽어가기 때문이다. 세상에 유일하게 진리가 있다면, 세상에 변하지 않는 것은 아무것도 없다는 사실 하나밖에 없다. 선불교ㆍ티베트불교ㆍ메소아메리카ㆍ페르시아ㆍ이집트 『사자(死者)의 서』와 같은 문화는 죽음을 삶과 동등하게 존중했다. 동시에 어둠을 밝음과 동등하게 대했다. 주야(晝夜)가 동등하고 음양(陰陽)이 짝이 되는 것과 같은 이치이다. 작가의 득의작 <현빈지문(玄牝之問)>은 죽음에서 삶이 태어나고 죽음과 어둠은 삶과 밝음을 빚어주는 통로임을 인식하게 해준다.

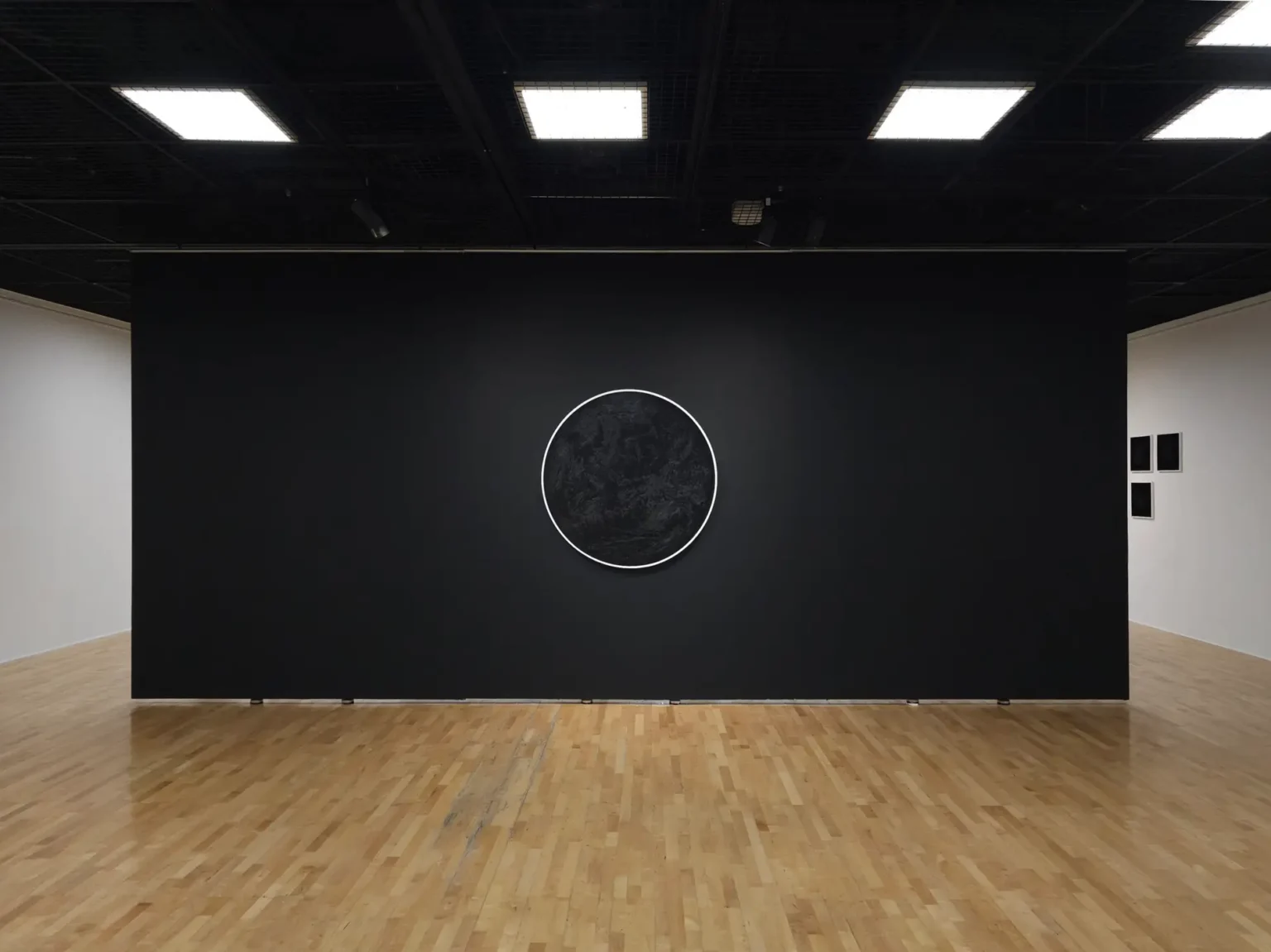

작가는 코비드-19(COVID-19)를 겪으며 죽음과 어둠의 세계를 진지하게 바라보았다. 우리는 누구나 죽게 된다. 우리는 그것을 부정적으로 바라보며 그것에서 공포를 느낀다. 그러나 죽음은 끝이 아니라 새로운 가능성의 시작이다. 죽음을 직시하는 순간 시공에서 벌어지는 모든 사건과 일, 대상을 진지하게 바라보게 된다. 단호하게 죽는다는 사실을 받아들여 시공의 모든 사건과 대상을 경(敬, reverence)으로 맞이한다. 이를 통해서 진정한 자아(authentic self)가 깨어나며, 카이로스(kairos)라는 현상이 일어난다. 카이로스는 충만의 시간(time of fulfillment)을 가리킨다. 김현호 작가의 <곽(廓)> 연작은 두터운 마티에르로 자연 이미지를 겹쳐 옹골진 산을 구축한다. 광채를 발하면서도 동시에 어둡게 침잠하는 카본 블랙의 도포액을 겉에 바르면 독특한 산그림자가 드리워진다. 그 그림자는 우리의 형체와 정확히 오버랩하기도 한다.

마티에르를 살린 흑백 자연의 모습을 캔버스에 그리고, 완성된 그림 위에 묽은 카본 블랙을 도포하는 과정이 있습니다. 이 두 단계에서 그림을 대하는 제 태도는 서로 다르게 작용하는 것 같습니다.[3]

작가의 작업 과정에 두 개의 태도가 존재한다. 두터운 마티에르로 표현한, 물질감 풍성한 옹골진 산은 삶에의 의지이다. 그것은 의지의 뼈이다. 겉에 드리워진 투명하면서도 현묘한 카본 블랙의 산그림자는 죽음을 상징하는바, 종말의 끝이 아니라 새로운 시작으로서 죽음이다. 즉, 정념의 살이 발라질 때 정념은 죽음을 경험한다. 정념이 죽으면, 의지의 뼈는 일어난다. 작가의 회화 세계는 굳건한 뼈로써 세계 앞에 서겠다는 의지에서 펼쳐진다.

작가가 현시하는 산의 형상은 단순히 산을 재현한 것에 그치지 않는다. 산은 거대하지만 동시에 고립된 우리의 개체성을 상징한다. 우리 개인을 가리킨다. 작가가 현시한 산은 단독으로 단절되어 있으되, 끊임없이 발화한다. 산은 고립되어 있지만, 동시에 만물을 소환하여 소통한다. 이에 관해서 프랑스 철학자 시몬 베이유(Simon Weil, 1909-1943)는 이미 놀라운 통찰을 제시했는데, 우리는 작가의 세계와 연관하여 다시 한번 음미해 보아야 한다.

방이 인접해 있는 두 죄수는 벽에 노크하며 서로 소통한다. 벽은 두 사람을 분리하는 사물이다. 그러나 벽은 동시에 소통의 수단이 된다. 그것은 우리와 신의 관계에서도 마찬가지이다. 모든 분리는 동시에 이어짐이기도 하다.[4]

이 사실을 잘 보여주는 것이 <부유하는 섬> 연작의 역설적 진실이다. 김현호 작가의 <부유하는 섬> 연작은 물로 인하여 고립되어 있지만, 물이라는 매체 덕분에 섬과 섬 사이를, 섬과 육지 사이를 오갈 수 있는 섬의 진면목(眞面目)을 드러낸다. 물은 파장(wave)이기도 하다. 물은 파장이기에 모든 사물의 토대이기도 하다. 물은 낮은 곳으로 흐르며 고귀(高貴)의 편에 서기보다 비천(卑賤)에 속한 존재자를 보우한다. ‘섬’은 우리 개체를 상징한다. 우리는 단독자이기에 모든 대상과 분리되어 있다. 고독하기에 소통하며 소통 속에서 문화가 발생한다.

또 김현호 작가의 어둠, 즉 블랙은 허(虛)ㆍ무(無)ㆍ공(空)을 상징한다. 우리는 있음(有), 즉 존재자에 몰두한다. 존재자가 있음을 목격하며 그것이 사실이라고 생각한다. 그러나 모든 것은 변화하는 생주이멸(生住異滅)의 과정에서 벗어날 수 없다. 우리는 존재자를 생주이멸의 궤적 속에서 바라볼 수 있어야 한다. 아름답고 육감적인 젊은 여성도 노인이 되며, 영원하다는 금강석도 언젠가는 타서 없어진다. 아름다운 여성을 있음(有)의 시각으로 보면 위대한 여신일 수 있으나, 없음(無)의 지혜로 보면 여신의 미 자체도 일순간의 물거품임을 알게 된다. 가난한 자가 영원히 가난할 수 없듯 부귀한 자도 대대손손 권력을 물려줄 수는 없다. 동아시아에서 말하는 허(虛)ㆍ무(無)ㆍ공(空)은 바로 이러한 뜻으로 우리를 겸허하게 한다. 힘들어도 좌절할 것 없으며, 좋아도 자만할 필요 없다. 작가의 블랙 회화가 지니는 현묘한 의미가 여기에 있다. 우리는 김현호 작가가 궁극적으로 표현한 세계가 무엇인지 주희(朱熹, 1130-1200)의 대표적 시를 통해서 추정해 볼 수 있다.

조그맣고 반듯한 연못이 거울처럼 열리니

그 위로 하늘빛과 구름그림자가 함께 배회하네.

그래서 물어본다네. 어찌도 이리 맑을 수 있는지.

그것은 샘물이 안으로 활활 솟아 끝없이 흘러들어오기 때문이라네.[5]

거울처럼 맑은 연못은 현상을 표상한다. 안에서 활활 흐르는 샘물은 정신이며 본성[性]이자 인(仁)이다. 인은 사랑하는 마음이자 사랑의 에너지이되 고정된 실체가 아니라 끊임없이 자라는 씨앗의 모습이다. 씨앗은 가능성이며 잠재성이다. 도토리가 거대한 상수리나무가 되듯, 우리의 본성은 큰 사람을 목표로 한다. 김현호 작가는 놀라운 스타일과 재능으로 우리의 잠재적 상태를 표현해 준다. 우리가 처한 상황이 어떠하며 우리의 현상적 상태가 무엇이든지 간에 그러한 표피에 좌우되어서는 안 된다. 본연에 잠재해 있는 무한의 가능성을 살펴야 한다. 작가의 회화 세계는 활활 흐르는 샘물과 같은 이면으로 안내하는 힘을 발휘한다. 내가 작가를 기대하는 이유이다.

[1] 『서경』 「순전」: “詩言志, 歌永言.”

[2] 『논어』 「옹야」: “子曰: 知者樂水, 仁者樂山. 知者動. 仁者靜.”

[3] 김현호, <2024 부천 50인의 예술가> (부천: 부천문화재단, 2024)

[4] Simon Weil, Gravity and Grace (London, Routledge, 2002), p. 145.: “Two Prisoners whose cells adjoin, communicate with each other by knocking on the wall. The wall is the thing that separates them, but it is also their means of communication. It is the same with us and god. Every separation is also a link.”

[5] 주희, 「관서유감(觀書有感)」 이 수 중 첫 번째(二首其一): “半畝方塘一鑒開, 天光雲影共徘徊. 問渠那得淸如許? 爲有源頭活水來.”

Critic (Eng)

The Painting World of Hyunho Kim :

The Birth of Form from the Inner Spring

Jinmyeong Lee

Ph.D. in Philosophy and Art Critic

There is a saying, “Shi Yan Zhi (詩言志).” It means “Poetry (詩) is the expression of one’s will, and song (歌) is the singing of words.”[1] It appears in the “Canon of Shun (舜典)” in The Book of Documents (書經), the oldest historical text in East Asia. It was Emperor Shun’s teaching. Poetry (詩) is not limited to poems or songs. It refers to all art, which makes art expression of the mind’s will. Painting belongs in the realm of visual representation, but it can only be truly formed when it embodies the will. Painting largely consists of questioning form and embodying content. The former is carried out through dialogues with preceding arts. Painting is not simply a matter of expressing the artist’s emotions about the subject matter, but it is rather a dialogue with history in itself, and it is born out of the artist’s efforts to reconstruct its trajectory. History is not linear; it unfolds dynamically like a spiral. Individual’s dedication is permeated within the dynamism. Secondly, there is the issue of embodying content. The way an artist perceives the world is reflected in their work, a perspective commonly referred to as a worldview. This perspective is distinct from our everyday way of seeing. This is because artists get immersed in the virtual world called art, transcending the horizontal time and space of everyday life. Artists are usually vertical beings, because they bring forth a world of transcendence in the given space and time. Questioning form that is obtained through dialogue with history and embodying content that reflects artist’s worldview is called ‘will (志)’. Therefore, we can derive the neologisms “藝言志 (art expresses one’s will)” or “畵言志 (painting expresses one’s will)”. Not all paintings embody will. On the contrary, only paintings with will are true paintings.

There are two notable types of artists. One is famous artist and the other is good artist. Fame does not equate to artistic excellence, and true artists are not always well known. However, a good artist will eventually be recognized and appreciated because they have will. Let us now turn our attention to Hyunho Kim. I firmly believe that Kim is a good artist. First, in questioning form, he has built his own style by seriously engaging with history. Second, his worldview embodies both the freshness and depth of his inner nature.

Kim has established the most contemporary and progressive painting style. It is the result of the accumulation of time, based on countless conversations and debates with past masters. Kim’s paintings are predicated on dialogues about form with East Asian predecessors such as Guō Xī(郭熙, 960-1126), Lǐ Chéng(李成, 919-c. 967), Mi Fu(米芾, 1051-1107), Ni Tsan(倪瓚, 1301-1374), Shi Tao(石濤, 1642-1707) and Jeong Seon(鄭敾, 1676-1759), and modern painting masters like Caspar David Friedrich(1774-1840), Paul Cézanne(1839-1906), Henri Matisse(1869-1954), Barnett Newman(1905-1970) and Agnes Martin(1912-2004). Why did Guō Xī or Lǐ Chéng, Mi Fu, and Jeong Seon paint mountains? Why did they paint water? What spirit do they share with Kim, an artist who has reconstructed former forms and spirit in a modern way to paint mountains? Meanwhile, Kim enjoys Western analytical modernity. As we know, creation of newness (創新) is achieved by following those who came before. Kim is equipped with both the traditional spirit of East Asia and modernity. The greatness of his style lies in this synthesis.

Why did East Asians paint mountains, water, and islands? During the same period in the West, paintings were restricted to depictions of kings, nobles, priests, biblical stories, and myths. East Asians also often painted literary narratives, such as Nymph of the Luo River (洛神賦圖), but landscape painting was a key genre for East Asians. For them, mountains and water were ‘moral symbolism (比德).’ This concept refers to an artistic attitude that employs metaphors and symbols to convey the morals and virtues one should cultivate. We should remember the intent behind Confucius’ words: “The wise love water and the benevolent love mountains. The wise are active, while the benevolent are tranquil.”[2] For us, mountains and water symbolize life’s ideals, a path to follow. It was the boundary where beauty and virtue, beauty and goodness, and beauty and truth had to be in accord with one another without falling out.

For Friedrich, the mountain was the sublime. For Cézanne, mountains represented the possibility of multiple perspectives. For Matisse, nature was a subject of infinite freedom in composition. For Newman and Martin, the world occurred once again as a sublime mystery. If we were to simply define modernity, it would be the secularization of divinity. If we use terms ‘sublime’ or ‘mystycal’ to describe spirit of modernity, which has secularized divinity, we immediately face contradiction immediately. Nevertheless, they integrated these predicates into modernity, shaping its final expression. This was possible because they successfully employed the self-referential nature of metaphor.

This sets the stage for Hyunho Kim’s solo exhibition, Even If the Darkness Pushes You Away. He recognized the grand arc of painting’s formal evolution through dialogues with masters of past centuries and realized that painting is not merely about constructing a form or style to assert one’s emblem in the world. He found meaning in extending a new path in the history of art. His intent and direction lay in finding a way to merge the aesthetic consciousness of moral symbolism in nature, which has been passed down through our cognitive framework, with modernity—particularly at those boundaries that, in their purity, can only be understood through metaphor.

Kim transitioned from light to darkness. But this shift does not align with the Western dualistic framework of good versus evil or light versus darkness. We know the world of Xuán (玄), and we acknowledge the concept of Xuán Dé (玄德).[3] Kim believes that the problem of modern civilization lies in its excessive obsession with life. Yet, beyond Xuán, death and darkness are often viewed negatively or even as sources of trauma. TV screens, computer monitors, and digital virtual worlds are realms of light and emphasizes life. Beauty, glamour, plastic surgery, dieting, and youth are celebrated as ideals, while the wisdom of old age, the virtue of thrift, and physical frailty are condemned. On the other hand, the ancients honored life and death equally, because to live is also to die. There is only one unchanging truth: everything changes. Cultures such as Zen Buddhism, Tibetan Buddhism, Mesoamerican traditions, Persian thought and the Egyptian Book of the Dead considered death to be the same as life. Likewise, they treated darkness as equal to light, just as day and night are balanced and yin and yang exist in harmony. Kim’s self-revelatory work, Hyunbinjimoon (현빈지문, 玄牝之問), reveals that life is born from death, and that death and darkness serve as pathways to life and light.

Kim confronted death and darkness with deep contemplation during COVID. We all die. We perceive death negatively and fear it. However, death is not an end but the beginning of new possibilities. The moment one directly faces death, they begin to view all events, occurrences and objects in time and space with greater seriousness. By firmly accepting the inevitability of death, one greets all events and objects in time and space with reverence (敬). Through this, the authentic self awakens, and a phenomenon known as kairos occurs—a moment of fulfillment in time. Kim’s series Gwak (곽, 廓) constructs a rugged mountain by layering images of nature with thick matières. When a coating of carbon black, simultaneously radiant and deeply immersive, is applied to the surface, shadow of mountain is uniquely cast. This shadow precisely overlaps with our own form.

“I draw black and white landscape on canvas, while emphasizing its matière, and then apply a thin layer of carbon black over the ‘completed’ painting. My approach shifts between these two stages.”[4]

Two approaches are involved in the making process. The rugged mountain, richly textured and expressed through thick matière, embodies the will to live. It is the bone of will. The transparent yet enigmatic carbon black mountain shadow cast over it symbolizes death—not as the end, but as death in the form of a new beginning. In other words, when the flesh of passion is stripped away, passion itself undergoes death. When passion dies, the bones of will rise. Kim’s world of painting unfolds from the will to stand before the world with steadfast resolution, like an unshakable bone.

Kim’s portrayal of the mountain goes beyond mere representation. Mountain symbolizes individuality, vast yet isolated, reflecting our singular existence. His mountains stand alone in isolation, yet they ceaselessly express themselves. Though isolated, it summons and engages with all things. In this regard, the French philosopher Simone Weil (1909–1943) already provided a profound insight, something we should contemplate once again in relation to Kim’s world.

“Two prisoners whose cells adjoin communicate with each other by knocking on the wall. The wall is the thing that separates them but it is also their means of communication. It is the same with us and God. Every separation is also a link.”[5]

Floating Island illustrates this paradoxical truth well. The work reveals the true nature of islands: though isolated by water, they enable movement between islands and between islands and the land, thanks to the medium of water. Water also exists as waves. As such, it forms the foundation of all things. Flowing downward, it nurtures the humble rather than siding with the exalted. The island symbolizes our individuality. We exist as individuals, inherently separate from all else. In our solitude, we seek connection, and from this interaction, culture emerges.

Kim’s use of black, or darkness, symbolizes void (虛), non-being (無), and emptiness (空). We are preoccupied with being (有), or entities. We witness beings and take them as facts. Yet, nothing can escape the process of arising, abiding, changing, and perishing (生住異滅). We must view existence within the trajectory of this transformation. A beautiful, sensual young woman will grow old, and even a diamond, seemingly eternal, will one day perish. A beautiful woman may be revered as a goddess through the lens of being (有), but with the wisdom of non-being (無), we realize that even divine beauty is nothing more than a fleeting illusion. Just as the poor do not remain poor forever, the wealthy cannot pass down power indefinitely. This is the meaning of East Asia’s void, non-being and emptiness, and it humbles us. There is no need for despair in hardship, nor for arrogance in fortune. This is where the profound meaning of Kim’s black painting lies. We can glimpse the world that Kim ultimately seeks to express through a representative poem by Zhu Xi (朱熹, 1130–1200).

“A small, square pond unfolds like a mirror,

where the sky’s light and cloud shadows wander together.

So I ask—how can it be so clear?

It is because the spring within wells up, flowing ceaselessly.”[6]

The mirror-clear pond represents phenomena. The spring that flows within is the spirit, nature (性), and ren (仁). Ren is the loving heart and the energy of love; it is not a fixed entity but an ever-growing seed. A seed embodies possibility and potential. Just as an acorn grows into a giant oak, our nature aspires to greatness. Kim expresses our potential state with remarkable style and talent. Regardless of our circumstances or phenomenal state, we should not be bound the superficialities. We must recognize the infinite possibilities inherent in our nature. Kim’s world of painting has the power to guide us inward, like a spring that ceaselessly flows. This is why I hold great expectations for him.

[1] Shujing (Classic of Documents), “Shun Dian” (書經·舜典), “詩言志, 歌永言.”

[2] Lunyu (Analects), “Yong Ye” (論語·雍也), “子曰: 知者樂水, 仁者樂山. 知者動, 仁者靜.”

[3] The profound principle inherent in heaven and earth

[4] Hyunho Kim, 2024 Bucheon: 50 Artists (Bucheon: Bucheon Cultural Foundation, 2024).

[5] Simone Weil, Gravity and Grace (London: Routledge, 2002), 145.

[6] Zhu Xi, “Reading Books with Feeling” (觀書有感), first of two poems (二首其一): “半畝方塘一鑒開, 天光雲影共徘徊. 問渠那得清如許? 為有源頭活水來.”

서문 I Preface

부평구문화재단은 전도 유망한 국내 신진 작가를 발굴하고 지원하기 위해 부평영아티스트 공모 사업을 시행하고 있다. 부평영아티스트에 선정된 작가는 선정작가전시를 통해 관람객과 만나게 되고, POP Prize라는 또 한 번의 선정 제도로 최종 1인이 결정된다.

부평영아티스트 POP Prize에게는 상금 수여와 함께 개인전 개최의 기회가 제공되는데, 이번 전시가 바로 여섯 번째 POP Prize의 작품을 소개하는 전시이다.

《어둠이 당신을 밀어낼 지라도》는 부평영아티스트 6기 POP Prize로 선정된 김현호의 개인전으로 《2022년 부평영아티스트 6기 선정작가전》에서 보여준 작품에 이어 신작을 선보인다.

이번 전시는 코로나19가 잠시나마 자연을 회복시켰으나 인간은 고독을 느끼게 하였던 역설의 그때를 회상하며 자연, 회화, 거리(距離), 관계에 대한 이야기를 담았다.

전시는 회화를 중심으로 영상, 탁본, 설치 작품을 선보이는데, 관성적 망각에 빠지는 자연에 대한 상기와 동시에 실제 대면의 의미가 사라져가는 현 시대에 있어 회화로 관계를 맺는 하나의 방법을 제시하고자 한다.

Bupyeong-gu Cultural Foundation is implementing the Bupyeong Young Artist Competition to discover and support promising domestic new artists. Artists selected as Bupyeong Young Artists will meet the audience through the selected artist exhibition.

The final winner will be decided through another selection process called the POP Prize.

The Bupyeong Young Artist POP Prize provides the opportunity to hold a solo exhibition along with a cash prize. This exhibition introduces the works of the sixth POP Prize.

Even if the darkness pushes you away is a solo exhibition by Kim Hyun-ho, who was selected as the winner of the 6th Bupyeong Young Artist POP Prize.

Following the works shown at the 2022 Bupyeong Young Artist 6th Selected Artist Exhibition, new works are presented.

This exhibition recalls the paradoxical time when COVID -19 temporarily restored nature but left humans feeling lonely. It contains stories about nature , painting, distance, and relationships.

The exhibition features paintings, videos , rubbings , and installations , and is a reminder of nature that has fallen into inertial oblivion. In today’s world where the meaning of real-life encounters is disappearing, I would like to suggest a way to build relationships through conversation.

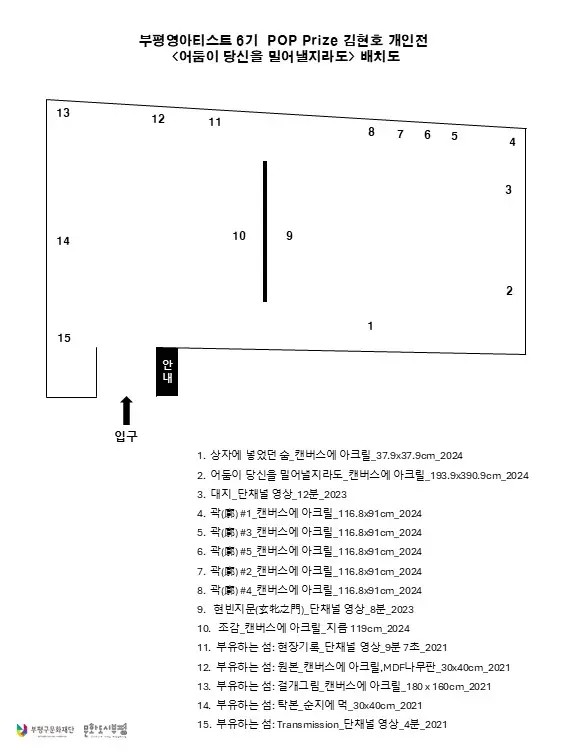

도면 | Floor Plan